Schmitt y Kelsen (y Conde-Pumpido): un debate teórico que recobra vida

"¿Qué constituye la Constitución?"

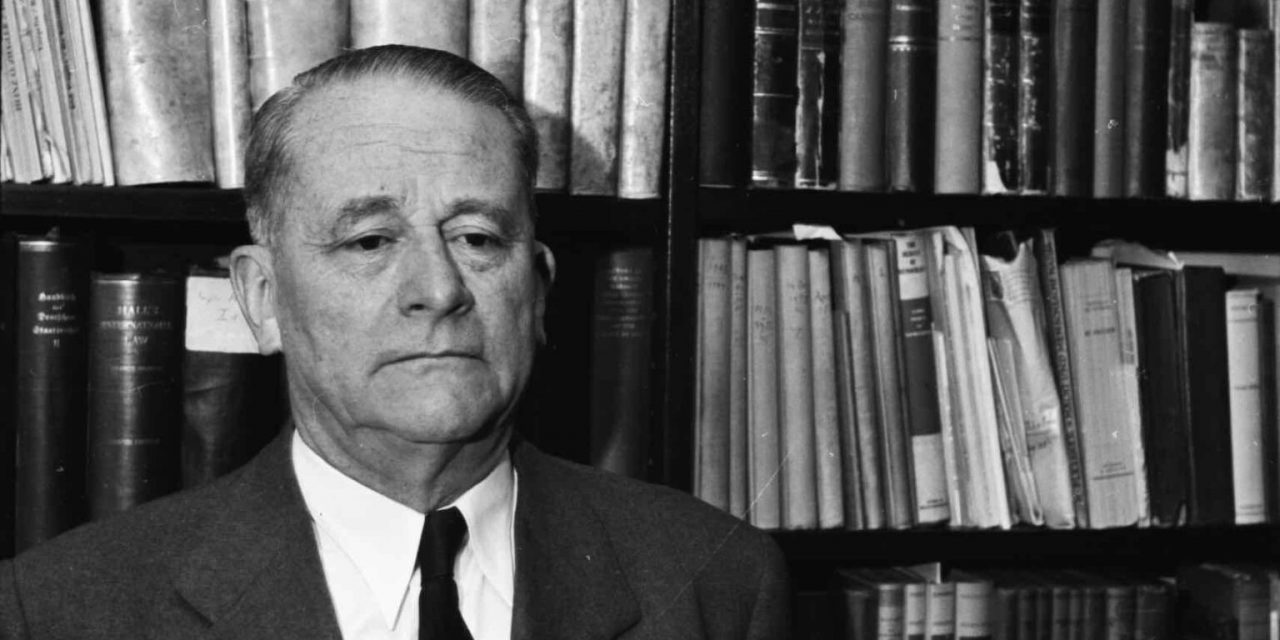

Carl Schmitt (Foto: Hemeroteca)

Schmitt y Kelsen (y Conde-Pumpido): un debate teórico que recobra vida

"¿Qué constituye la Constitución?"

Carl Schmitt (Foto: Hemeroteca)

El tribunal Constitucional, en los últimos años, se ha erigido como un tribunal de apelación al máximo órgano judicial ordinario, el Tribunal Supremo, en lo que a resoluciones judiciales con impacto político se refiere.

Prueba de ello son las admisiones a trámite y posterior fallo de la sentencia de los ERE de Andalucía; o de la ley de amnistía.

Esto, que a priori puede parecer un leve problema competencial entre instancias judiciales que el ciudadano, por desgracia, percibe como iguales en su nivel de jerarquía, produce en la práctica, no solo una perversión de nuestro sistema judicial, que podría materializar una vulneración del principio de igualdad (art. 14 CE), pues queda reservada una instancia judicial última, normalmente mucho más complaciente con políticos y normas vinculadas al partido que gobierna, en simétrica lid con los magistrados de turno del TC que nombra el Ejecutivo que dicta las leyes —prerrogativa y beneficio que solo disfrutan estos sujetos de derecho—, sino un descalabro institucional que redunda en la aparición de un cuarto poder del Estado, el Poder Constitucional, que opera de facto rompiendo el ciclo y contrapesos de los tres poderes del Estado reglamentados: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El cuarto poder Constitucional y el debate doctrinal sobre Kelsen y Carl Schmitt

El sempiterno debate teórico entre los defensores de un orden constitucional que opera allende la justicia ordinaria —unificados en torno a la figura de Hans Kelsen— y los detractores de este sistema, quizás agrupados en las críticas que Carl Schmitt enunciaba de estos postulados, parece cobrar una renovada vigencia.

La necesidad de un orden constitucional paralelo al de la justicia ordinaria queda supeditado a la identificación del derecho natural. La idea parece obvia: si las denominadas democracias liberales acaban siendo homologadas como tal por la defensa de una serie de derechos inmanentes al estado de naturaleza (libertad, propiedad privada y vida), parece necesario que su defensa planteada en términos negativos (“dejar de hacer para garantizar la existencia de”) quede reforzada por la irrupción de un tribunal especial, el Tribunal Constitucional o Tribunal de Garantías Constitucionales, que viene a ser el árbitro de la norma fundacional —Constitución— que positiviza tales derechos, además de fundamentos de derecho que supuestamente garantizan un marco de convivencia óptimo para el sujeto colectivo de derecho, este es, la nación.

El problema de tal afirmación radica en la propia naturaleza de la composición del órgano y en la falta de jerarquía de la norma fundamental. Con respecto a lo primero, si los miembros de ese órgano arbitral son nombrados por el Poder Ejecutivo, Legislativo y en parte en el Judicial (asociando el Poder Judicial al Consejo General del Poder Judicial, que, por cierto, también está sometido una cuota de intervención por parte del Legislativo y Ejecutivo), sus resoluciones quedarán a merced del imperativo del amo, convirtiéndose de facto en una correa de transmisión política con apariencia judicial. Con respecto a lo segundo, no existe norma fundacional con carácter universal que homogeneice prima facie la defensa de los anteriores derechos naturales, operando el citado tribunal con un relativismo —sujeto a la coyuntura de los intereses de partido— que desnorta la natural jerarquía de derechos. ¿Qué sucede cuando se contraponen el derecho natural de agencia o derecho a la propiedad privada con el derecho a la vivienda, que requiere de unas precondiciones materiales que precisamente atentan contra el derecho a la propiedad privada, a través de la intervención arbitraria del sistema tributario (No todo vale en nombre del Estado)?

Así, se observa que no hay un anclaje real en la aplicación de justicia por parte de los Tribunales Constitucionales en base a la existencia abstracta de una serie de derechos naturales, sino que operan adecuándose al relativismo —fundamentando en el interés de supervivencia política— de tantas cosmovisiones del derecho natural como orientaciones en la aplicación del poder ejecutivo existan. Hecho que se consuma por la indeterminación de la norma fundamental o Constitución; y que se agrava por el hecho de que sus miembros acaban mimetizándose con el Poder Ejecutivo que los elige.

La tesis jurídica de Carl Schmitt (Plettenberg,1888-1985), viene determinada por una evaluación ontológica de las dinámicas de poder. Así, el derecho positivo, la reglamentación de la conducta humana, debería venir a recoger la supremacía de los estamentos en pugna, en lo que denomina dinámica amigo-enemigo. En efecto, las constituciones liberales, para Schmitt, producen una falsa apariencia de integración de intereses entre mayorías y minorías, cuando de facto producen una subyugación de la mayoría con respecto a la minoría, aunque esta esté alineada con el imperativo ético natural y deseable. Se produciría, dentro de un orden natural de antagonía (legítima lucha de intereses materiales contrapuestas) una situación de agonía, en la que, bajo la fachada del consenso en torno a una norma fundacional, la Constitución, se cercena la posibilidad real de la minoría a participar políticamente mediante el juego deliberativo y participativo de la democracia representativa.

Si bien es cierto que la teoría de Schmitt es un brillante salvoconducto para la defensa de regímenes totalitarios —motivo por el cual sus teorías no cuentan con el patrocinio del establecimiento académico—, también lo es que logra articular —en la parte moralmente asumible de su obra— artefactos teóricos capaces de poner en entredicho la primacía del concepto de democracia liberal y de la existencia de un orden constitucional paralelo al de la justicia ordinaria, que es lo que nos ocupa en el presente.

Una solución posibilista para el fin de la controversia

En base a lo anterior, sin asumir íntegramente la tesis de Schmitt, pues bajo su modelo, también se podría caer en el relativismo de entender como lícitas tantas cosmovisiones del derecho natural existan (en su caso, su orden está imbuido por la fundamentación del poder en torno a la moral católica), lo que daría lugar a un estado de legitimidad basado en la imposición mediante la fuerza, bien es cierto que las interpelaciones que realiza al modelo de democracia liberal son totalmente lícitas e incluso necesarias.

Si asumimos como axiomas (no ha quedado demostrado en el presente), como imperativo ético último, que todo ordenamiento jurídico ha de asegurar la inviolabilidad de los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad privada:

- La norma fundacional, ya sea positiva o consuetudinaria, debería jerarquizar la primacía de los anteriores derechos, formulando reglas que impidan su violación (formulación negativa del derecho).

- La existencia de un tribunal de garantías de la norma fundacional constitucional únicamente está legitimada en torno a la defensa de los citados derechos naturales.

- Al asumir el ordenamiento jurídico la defensa del derecho natural, los tribunales legitimados para protegerlos han de estar insertados en lo que denominados justicia ordinaria.

- Escolio a). De lo contrario se desnaturaliza la función de los tribunales de justicia, que han de impartir un orden radical, precisamente impartiendo justicia en torno a hechos fundacionales del sujeto de derecho en su estado de naturaleza, estos son, derechos naturales.

- Escolio b). Desde el método kantiano del idealismo trascendental, el derecho ha de aplicarse en torno a la técnica de la práctica de la prueba y la homologación en la pericia de la práctica de la prueba —asumiendo como válidos los métodos de formación y aprendizaje de la carrera judicial— corresponden a jueces de carrera, obviamente integrados en el Poder Judicial, regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

- La defensa de las garantías de la norma fundacional o constitucional debe ser impartido desde tribunales ordinarios por jueces de carrera.

- La defensa de las garantías constitucionales o fundacionales ha de estar integrada en el Tribunal Supremo en una Sala Especial de Garantías Constitucionales.

- Los miembros de la Sala Especial de Garantías Constitucionales han de estar elegidos, en base a parámetros de mérito y capacidad (que apuntalen su pericia en la práctica de la prueba), y nunca por Poderes Reglamentados (Legislativo y Legislativo) no insertos en el Poder Judicial.