II República: 90 aniversario de una ilusión colectiva condenada al fracaso

II República: 90 aniversario de una ilusión colectiva condenada al fracaso

En la reforma del Código Penal de 27 de octubre de 1932 se igualaba a hombres y mujeres en penas por «delitos pasionales»

Parece fuera de toda duda que la historia de España está salpicada de encuentros y desencuentros, de consentimientos y de disensos, de batallas, guerras y enfrentamientos civiles en nombre de la fe y de las ideas.

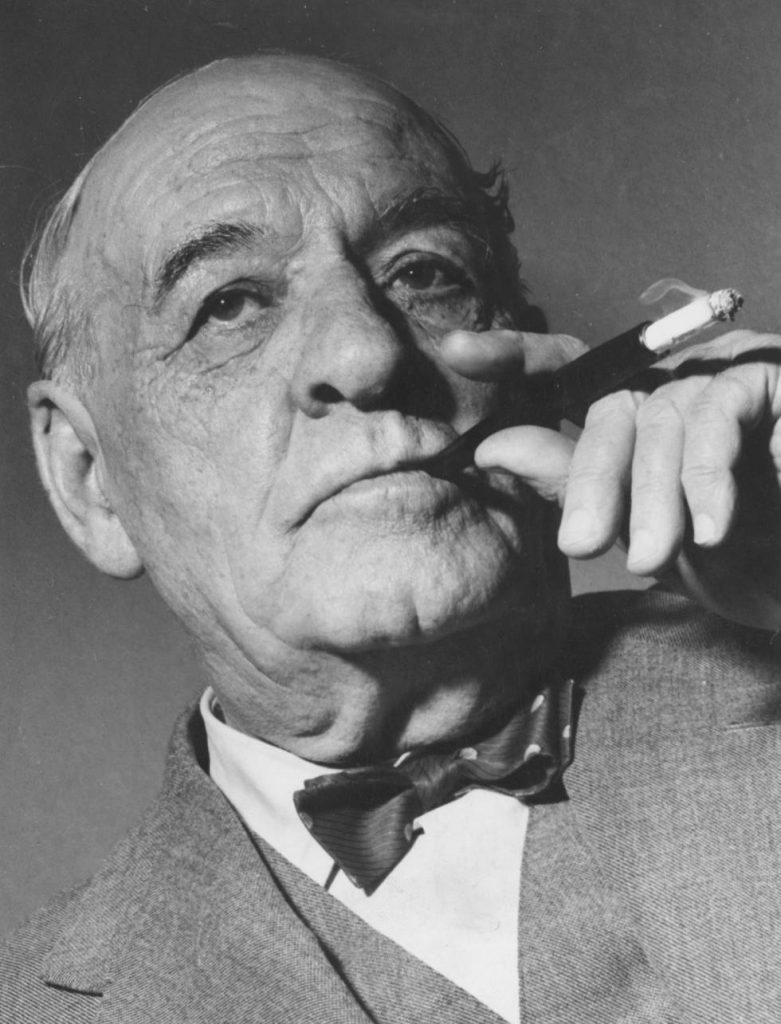

La idea de España ha sido una constante en muchos historiadores y filósofos, pero quizá de entre ellos merezca recordar los sentimientos encontrados de nuestro gran filósofo José Ortega y Gasset cuando con apesadumbrado y realista criterio escribió que “(…) Cuando se reúnen unos cuantos españoles sensibilizados por la miseria ideal de su pasado, la sordidez de su presente y la acre hostilidad de su porvenir, desciende entre ellos Don Quijote, y el calor fundente de su fisonomía disparatada compagina aquellos corazones dispersos, los ensarta como en un hilo espiritual, los nacionaliza, poniendo tras sus amarguras personales un comunal dolor étnico”.

José Ortega y Gasset (Foto: ULLSTEIN BILD / GETTY)

“No me obliguéis a ser sólo español si español sólo significa para vosotros hombre de la costa reverberante. No metáis en mis entrañas guerras civiles; no azucéis al ibero que va en mí con sus ásperas, hirsutas pasiones contra el blondo germano, meditativo y sentimental, que alienta en la zona crepuscular de mi alma. Yo aspiro a poner paz entre mis hombres interiores y los empujo hacia una colaboración”.

Pues bien, la proclamación de la II República, de la que hoy, 14 de abril de 2021, conmemoramos su 90 aniversario, tampoco fue una excepción en la historia de España si atendemos a su convulsa y corta existencia y a su trágico final, aun cuando se propuso lograr lo que Gregorio Peces-Barba identificó como la España civil, un lugar de convivencia entre seres dignos y libres. Una España civil como proyecto, casi siempre un ideal, soñado y casi nunca alcanzado a lo largo de nuestra historia moderna.

Pero para entender los entresijos que condujeron al nuevo Estado republicado es preciso remontarse al día 13 de septiembre de 1923, fecha en la que ante la bancarrota de la autoridad política en España por haberse implantado en la lucha social procedimientos de guerra civil, el general Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, implantó la dictadura y abolió prácticamente la Constitución de 1876, régimen que duraría hasta finales de enero de 1930. Se trató de un golpe de Estado de guante blanco y regia complicidad. Apenas se oyó rechistar ante el cuartelazo de un ejército cada vez menos romántico y ya nada liberal, ante la notable indiferencia del pueblo español y la colaboración de la burguesía catalana, práctica donde las hubiere.

A Primo de Rivera no le tembló el pulso al momento de concederse a sí mismo amplios poderes, entre los que figuraba la facultad de gobernar mediante decretos-ley, suspendió los derechos civiles y declaró el estado de guerra. Puso en manos de militares el gobierno de las provincias y apartó a los partidos de la vida pública, disolviendo las Cortes, todo ello bajo el patrocinio del Rey Alfonso XIII en nombre de la salvación en la que el mantenimiento del orden y la conservación de la paz laboral se constituían en el primer objetivo nacional.

Un Monarca que nunca comprendió cabalmente los problemas de España ni pudo o supo afrontarlos, como lo demuestra que durante los veinte años de su reinado efectivo se sucedieron hasta treinta y dos gobiernos, a cual más inestable, siempre con la aureola de la polémica por su inclinación a determinados placeres y cortesías que eran vox populi.

Óleo sobre lienzo de Román Navarro García de Vinuesa expuesto en el Museo Nacional del Prado

Se inició, así, un período de paz social en el que desaparecieron, casi por completo, atentados, huelgas revolucionarias y gran parte de los conflictos laborales, tan prolijos entre 1921 y 1925, ocupando en esta misión a los militares que veían refrenado su ardor bélico y se “desmilitarizaban” al decaer la guerra africana, gracias a la voluntad pacificadora del dictador.

Sin embargo, esta bonanza social y política, auspiciada y alentada por el Monarca, dio pie a que Gabriel Maira escribiera que “es muy posible que ni él (Primo de Rivera) ni el rey se percatasen entonces, como positivamente no lo advirtió hasta mucho después el común de los españoles, que entre las instituciones derrocadas por el nuevo régimen se comprendía también la realeza”.

La dictadura de Primo de Rivera es el resultado de la incapacidad de gestión de los gobiernos constitucionales anteriores para resolver los problemas sociales y económicos del país, lo que explica el alivio con el que fue recibido el golpe de Estado, en especial en aquellos estamentos sociales que estaban al límite de la conflictividad laboral, puesto de manifiesto por Fomento Nacional del Trabajo al apresurarse a informar a Primo de Rivera “su adhesión inquebrantable al programa de gobierno y de regeneración de nuestra patria, que traza con competencia innegable, con autoridad indiscutible, el manifiesto”; adhesión que, paradojas de la vida, se extendió hasta organizaciones de industriales y terratenientes catalanes, como la Lliga Regionalista o el presidente de la Mancomunitat, Josep Puig i Cadafalch que, ante las promesas de Primo de Rivera de ampliar la autonomía de Cataluña a cambio de su apoyo al golpe, le envió una nota en la que le manifestaba “La lucha se establece, pues, entre un hecho extralegal y la corrupción. En el dilema, optamos por el primero”.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la paz social impuesta, las tornas comenzaron a cambiar. Miguel de Unamuno pronto se dio cuenta de que la dictadura no era más que un proyecto de limpieza política a corto plazo, que encubría el objetivo principal de aplastar la revolución. A su voz se unieron otros intelectuales liberales insatisfechos como el novelista Vicente Blasco Ibáñez y los periodistas republicanos Carlos Escolá y Eduardo Ortega y Gasset, sin olvidar al estamento militar, en particular los generales Dámaso Berenguer y José Millán Astray.

Miguel de Unamuno

A todo ello hay que unir la ofensiva militar de España sobre sus protectorados del norte de África, en especial contra el centro de operaciones de Abd el-Krim (político y líder militar rifeño, fundador y primer Presidente de la República del Rif – oficialmente la República Confederal de las Tribus del Rif -) que condujeron al desastre de Annual, haciendo insostenible los gastos que suponía mantener 115.000 soldados en Marruecos, lo que propició la ascensión militar de Franco hasta convertirse en el general más joven de Europa.

Sea como fuere, la presión de las organizaciones sindicales y políticas hacia una apertura sin límites del régimen dictatorial y el hundimiento de la peseta, obligando al gobierno a emitir bonos del Estado por valor de 350 millones de pesetas oro, en un esfuerzo vano por apuntalar la peseta, intento que fracasó al cabo de tres días al hacerse evidente que la estrategia más lógica hubiera sido vender pesetas y comprar libras y dólares, unido al agotamiento personal de Primo de Rivera que sufría de diabetes relacionada con su alcoholismo, a los disturbios estudiantiles y la escasa respuesta de apoyo que recibió por parte de los altos mandos del Ejército, la Armada y la Guardia Civil y, para colmo, la falta de confianza del mismo Alfonso XIII, le obligó a dimitir a finales de enero de 1930 y proponer al frente del nuevo gobierno al general Dámaso Berenguer, que recibió el visto bueno del Monarca y al que hizo entrega de un relevo envenenado.

Durante esta nueva etapa, popularmente conocida como la dictadura blanda, Berenguer mostró su lado más amable anulando sanciones a profesores universitarios, oficiales del Ejército y estudiantes, mientras los exiliados regresaban, restaurando en sus cargos a numerosas autoridades provinciales y municipales destituidas por el anterior dictador, prometiendo el restablecimiento de la Constitución de 1876 y la convocatoria de elecciones.

Dámaso Berenguer (Foto: Twitter)

Sin embargo, el nuevo dictador y, lo que parecía aun peor e irremediable, la monarquía estaban abocados al fracaso ante los nuevos enfrentamientos entre la CNT y los sindicatos libres y la proclama del antiguo ministro de la Guerra, Niceto Alcalá Zamora que el 13 de abril de 1930 llamó a convocar elecciones libres y la instauración de una república, todo ello en un clima protagonizado por las acciones revolucionarias de las incipientes fuerzas republicanas, fusionándose para formar partidos políticos, como el Partido Radical de Lerroux, y los socialistas protagonizando un papel francamente gubernamental, como llegó a afirmar el general Bazán, por entonces director general de Seguridad.

El artículo 438 del Código de 1870 contemplaba el supuesto del marido que sorprende a la mujer en adulterio y queda exento de culpa si mata a la esposa o al amante

Los acontecimientos se precipitaron a partir de noviembre de 1930 cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego y mataron a dos personas e hirieron a 409 en un cortejo fúnebre de cuatro trabajadores de la construcción muertos al derrumbarse un edificio en Madrid, dando lugar a la convocatoria de una huelga general de 48 horas de ámbito nacional, convocada por la UGT, que sacudió al gobierno y que condujo al fracaso inmediato el proyecto de Berenguer.

La presión social y política propició que el gobierno convocara elecciones municipales el domingo 12 de abril de 1931. Unas elecciones a las que poca relevancia se le dio entre los monárquicos, de modo que mientras las clases pudientes se fueron de campo y playa, la conjunción de republicanos y socialistas se alzó con la victoria en cuarenta y cinco capitales de provincia, en tanto que los monárquicos se impusieron solo en las zonas rurales donde imperaba el caciquismo.

La victoria de los republicanos hizo salir la gente a la calle mientras Berenguer daba órdenes a las capitanías generales no usar la fuerza militar. Desanimado, Alfonso XIII se creyó reprobado por sus súbditos y abandonó España, desde el puerto de Cartagena a bordo de un buque militar, separándose de su esposa y estableciendo su residencia en un hotel de Roma hasta su fallecimiento en 1941 a los 54 años de edad. Como expresó en un documento que aunque firmado por el Monarca fue redactado por el duque de Maura: “Soy el rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener todas mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil”. A las tres en punto de la tarde del día 13 de abril de 1931, se izó, en una torre del palacio de Comunicaciones, la bandera republicana.

Así es como España afrontaba una nueva etapa política, de ilusión colectiva, de lucha por unos ideales, tal como se reflejaba en los diarios al mostrar su entusiasmo con expresiones tales como “¡Pueblo admirable! ¡Glorioso pueblo español, de una madura y plena mayoría de edad, figurarás en la historia universal como el más consciente, el más capaz, el más digno!”.

Como dijera el insigne historiador Salvador de Madariaga, “España, en aquellos primeros días esplendorosos de la República, estaba rebosante de alegría – una alegría espontánea, como la de la naturaleza en primavera -. La revolución había sido tan limpia, tan sin tacha, tan pura de todos esos excesos que con demasiada frecuencia empañan los momentos dramáticos de la historia humana, tan libre de toda intervención militar, tan clara expresión de una opinión pública sin asomo de violencia, que la primera emoción que su triunfo causó en el pecho de los republicaos fue una ufana alegría. España había demostrado al mundo cómo una de las monarquías seculares de Europa podía caer al primer golpe del hacha mental de la democracia sin que se rompiera todo el país ni tan solo un cristal. Bien había merecido la República, por su llegada sonriente y apacible, el nombre que sus fieles conspiradores le daban cariñosamente durante todo el siglo XIX: La Niña Bonita”.

Proclamación de la II República en la localidad guipuzcoana de Eibar (Foto: Eibarko udal Artxiboa/Archivo municipal de Eibar)

El día 15 de abril la Gaceta de Madrid publicó un Decreto designando a Don Niceto Alcalá Zamora y Torres, andaluz de Priego, buen orador florido y un punto arcaizante, antiguo ministro de la Monarquía, católico, liberal de tendencia conservadora -como lo calificara Josep Pla- para el cargo de Presidente del Gobierno provisional de la República, seguido de otro Decreto en el que se adoptaron hasta seis decisiones de hondo calado político, entre las que destacan la decisión del gobierno provisional de declinar sus poderes ante las Cortes Constituyentes; respetar la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos; orientar su actividad no solo en el acatamiento de la libertad personal y cuanto ha constituido el régimen constitucional el estatuto de los derechos de los ciudadanos, sino que aspira a ensancharlos, adoptando garantías de amparo para aquellos derechos y reconociendo como uno de los principios de la moderna dogmática jurídica el de la personalidad sindical y corporativa, base del nuevo derecho social. Además, se garantizó la propiedad privada y la protección del derecho agrario vinculado a la función social de la tierra.

Mediante otro, y no libre de polémica, Decreto de 28 de abril de 1931 se dota a España de una nueva bandera nacional, formada por tres bandas horizontales de igual ancho, siendo roja la superior, amarilla la central y morada la oscura inferior.

Entre tanto, el nuevo presidente el Gobierno provisional, se dirige al país por radio señalando que “En nombre del gobierno de la República Española le salida al pueblo su presidente, rendido por la emoción. La República no puede daros la felicidad, pero sí el restablecimiento de la ley. ¡Viva España! ¡ Viva la República!.”.

De este ambiente de euforia se hizo eco un artículo publicado en el diario La Vanguardia, el 1 de mayo de 1931, firmado por el periodista Gaziel, dando noticia a sus lectores que “Hace unos veinte días que los españoles vivimos en un estado de exaltación pasional extraordinario. Todo son mudanzas públicas, cambios inverosímiles, fiestas cívicas, banderas, manifestaciones populares, imponentes desfiles y discursos inflamados. Lo cierto es que todavía está casi todo por arreglar, aunque nunca las circunstancias fueron tan favorables a un definitivo arreglo … Nos encontramos en un momento decisivo de la Historia de España. Ahora veremos si merecemos algo más de lo que teníamos”.

Sin embargo, nada más nacer la II República los extremismos de derechas defendieron la teoría de que el nuevo régimen era un títere en manos de una siniestra alianza extranjera, una conspiración judeo-masónica-bolchevique, un sucio contubernio que había que exterminar. A ello se unía el reto de aprobar una nueva Constitución, aumentar los salarios y reducir el desempleo en un contexto internacional presidido por la Gran Depresión, y con la tensión siempre latente con Cataluña con sus aspiraciones de auto gobierno.

La nueva bandera, que dejaba de lado la tradicional escogida por Carlos IIII, fue el pistoletazo de salida para enfrentamientos callejeros entre radicales republicanos y partidarios monárquicos, acabando con la quema de más de doscientas iglesias y conventos, así como de obras de arte en unos pocos días. Como puso de manifiesto Josep Pla, se hizo tristemente famoso lo que dijo Azaña, en una de las reuniones ministeriales coetáneas con los incendios, de que “valía más la vida de un republicado que todas las iglesias y conventos de Madrid”.

Con todo, a criterio de Julián Marías, la opinión pública concedió un amplio crédito a la República, suscitando una enorme ilusión; entre los jóvenes, desde luego, pero no solo entre ellos, sino también entre los intelectuales como Unamuno, que había regresado de su destierro, u Ortega y Gasset que hacía gala de su inmensa admiración por la República.

Lo que aconteció a partir de su proclamación es tema más que suficiente para otro tipo de comentarios, aunque a nadie se le escapa que la República tenía numerosos frentes abiertos que resolver, como la cuestión catalana, vasca y gallega; los problemas religioso, militar, agrario u obrero; la enseñanza, y la beligerancia ideológica entre derechas e izquierdas.

Quizá fue la aprobación de la nueva Constitución el marco legal idóneo para cimentar los nuevos valores con que nacía la II República, reparando las injusticias sociales tan extendidas en el primer tercio del siglo XX, muy particularmente con los derechos de las mujeres, cuyo papel se había reducido al cuidado de la familia en una sociedad que la apartó de cualquier posibilidad de promoción social, cultural, profesional y económica.

Tengamos en cuenta que en 1931 el Código civil vigente era el de 1889, promulgado el 24 de julio, que seguía la tendencia del Código napoleónico, con influencia de la tradición jurídica castellana. Para las relaciones mercantiles, que también afectan a la situación jurídica femenina, estaba vigente el Código de comercio de 22 de agosto de 1885. En cuanto al derecho penal, el artículo 438 del Código de 1870 contemplaba el supuesto del marido que sorprende a la mujer en adulterio y queda exento de culpa si mata a la esposa o al amante.

En líneas generales, en esta época, las condiciones que sufrían las mujeres solteras y las casadas eran bastante diferentes. Se consideraba que el matrimonio era el estado social normal de la mujer casada. En defecto de estipulaciones matrimoniales, muy infrecuentes en la época, el marido además de ser el representante de la mujer era el único administrador de los bienes de la sociedad conyugal.

Naturalmente, tenía absoluta disposición y administración sobre sus bienes privativos anteriores al matrimonio, pero también tenía absoluta disposición sobre los bienes gananciales de la sociedad conyugal, fruto de su propio trabajo o del trabajo de la mujer, si ésta lo ejercía, o de los frutos de los bienes aportados por ambos al matrimonio. También era el administrador de la dote aportada por la mujer (aunque en teoría debía conservarla). Sobre los bienes privativos de la mujer (los llamados parafernales), anteriores al matrimonio, tenía la prerrogativa de dar o no la licencia necesaria para que ella pudiera enajenar, hipotecar o litigar sobre ellos.

La mujer no podía comparecer en juicio sin la licencia del marido (a excepción de los pleitos contra el propio marido).

Con respecto al divorcio, consistía exclusivamente en una separación legal.

En materia de nacionalidad y vecindad civil, la mujer estaba obligada a adoptar la nacionalidad del marido y a vivir donde él fijara su residencia.

En cuanto a la paternidad y filiación se diferenciaban los hijos legítimos de los ilegítimos, que estaban clasificados en naturales (hijos de padres que se podían casar con la madre) y no naturales (adulterinos, incestuosos, sacrílegos e hijos de prostitutas). La ley prohibía la investigación de la paternidad de los hijos ilegítimos no naturales, es decir, de aquellos cuyo padre no hubiera podido casarse con la madre. Los hijos naturales tenían ventajas sobre los no naturales, ya que sólo ellos podían heredar y tenían derecho a vivir con sus padres y llevar sus apellidos.

Las leyes eran también muy desfavorables para las madres solteras, ya que la mujer no tenía ningún derecho frente al padre del hijo. En caso de violación podía exigir matrimonio al violador si era soltero y ella prefería esta opción al escándalo. Si el padre reconocía al hijo de madre soltera, tenía siempre la patria potestad, por lo que podía apartarlo de su madre al cumplir los tres años.

Y en relación con el testamento, las mujeres casadas o solteras no podían ser testigos, excepto en caso de epidemia.

No obstante, proclamada la II República el 14 de abril de 1931, se produjeron toda una serie de cambios radicales que propiciaron el acceso de la mujer a una vida participativa en todos los sectores que hasta entonces le habían sido vetados, solo accesibles a los varones, como el cultural, el político, el social o el laboral, tanto en su vertiente especializada, como en el terreno familiar, donde la mujer ya había demostrado su valía en todas las facetas, la maternal, en la lactancia, en la adolescencia, y que tan hábilmente había logrado compaginar con su trabajo, fuera y dentro del hogar.

En la Constitución de 1931, Título III (Derechos y deberes de los españoles) capítulo I (Garantías individuales y políticas), su art. 25 trata por vez primera de la igualdad ante la ley, en los siguientes términos: “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios”.

Constitución Española de 1931 (Foto: nuevatribuna.es)

Continuando en el capítulo I, encontramos dos artículos más que favorecen la situación de igualdad, en el artículo 36: “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”, seguido del artículo 40: “Todos los españoles sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen”.

Por su parte, el artículo 46, inserto en el Capítulo II (Familia, economía y cultura), hace referencia al mundo laboral, indicando que: “El trabajo en sus diversas formas es una obligación social, gozará de la protección de las leyes. La República asegura a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección de la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar…”.

De este modo, el Estado se propuso cubrir muchas de las necesidades asistenciales de los trabajadores y en el caso de la mujer, por primera vez, contemplando una protección a la maternidad.

Otro hito importante en las reivindicaciones de la mujer fue la Ley de Divorcio (Gaceta de Madrid núm. 72 de 11 y 12 de marzo de 1932) una de las más vapuleadas por la represión jurídica franquista que, junto con la Ley de Matrimonio Civil del 28 de junio de 1932, pusieron en jaque las ya reducidas parcelas de la Iglesia. La Capacidad Civil de la mujer en el matrimonio fue presentada por el Ministerio de Justicia en julio de 1932 pero se siguió aplicando el artículo 60 del Código Civil de 1889, bajo el cual se necesitaba permiso marital para comparecer a juicio la mujer sola o con procurador. Se le autorizó a la mujer ejercer la patria potestad sobre los hijos menores con su viudez, según orden ministerial de 4 de octubre de 1933. En la reforma del Código Penal de 27 de octubre de 1932 se igualaba a hombres y mujeres en penas por «delitos pasionales».

Asimismo, en el Código Penal se suprimían el adulterio y el amancebamiento como delitos, en tanto que la prostitución fue abolida por decreto el 25 de junio de 1936, aunque no se llegaron a cerrar los prostíbulos, mientras que en el año 1936 el Gobierno de la Generalitat de Cataluña despenalizó y legalizó el aborto por causas eugenésicas el 25 de diciembre de 1936, permitiéndose la dispensación de anticonceptivos.

Sin embargo, muchas de estas leyes quedaron en mera letra impresa, sin una aplicación efectiva y, en cualquier caso, se truncaron en su desarrollo con el inicio de la guerra civil el 18 de julio de 1936.

Y como la igualdad entre mujeres y hombres, otros muchos aspectos se quedaron en simplemente un proyecto o un texto legal sin cumplir, ante una sociedad cada vez más dividida en el plano ideológico, germen del alzamiento nacional y el inicio de la guerra fratricida en julio de 1936.

Como afirmó Ortega y Gasset “Necesitamos estudiar toda la historia, no volver a caer en ella, sino ver si podemos escapar de ella. (…) El pasado no nos dirá lo que debemos hacer, pero sí lo que deberíamos evitar.

En esta conmemoración histórica, dejemos de lado las diferencias y aprovechemos las sinergias. La II República española fue el intento, fallido, de reconducir el panorama social y político español, sumido en una grave crisis institucional y de reencuentro con su propia historia, tras la I Guerra Mundial, las campañas militares africanas, las políticas balbuceantes de los diversos gobiernos arropados por la Monarquía, especialmente por Alfonso XIII, y la manifiesta incompetencia para implantar una sociedad más justa, igualitaria y libre dentro del contexto internacional.

El fracaso de la empresa iniciada por los gobernantes republicanos exclusivamente se debe a su corteza de miras, sus ansias de poder o, simplemente, por la mala gestión de las iniciativas y recursos públicos, cuando no a la falta de autoridad ante los estallidos revolucionarios de los radicales. Pero lo anterior no empequeñece la magnitud de su hazaña ni pone en tela de juicio los evidentes avances que se emprendieron, solo truncados, nuevamente, por un golpe de Estado militar que subyugó a los españoles durante más de 40 años.

Bibliografía

- Eslava, Galán. “La Familia del Prado”. Editorial Planeta, 2021.

- García de Cortázar, F. y Gonzalo Vesga, J.M. “Breve Historia de España”. Editorial Círculo de Lectores, 1994.

- G. Payne, Stanley. “En defensa de España”. Editorial Espasa, 2017.

- La Vanguardia, edición del 14 de abril de 1931

- Madariaga, Salvador. “España”. Editorial Espasa-Calpe, 1979.

- Marías, Julián. “Una vida presente. Memorias”. Editorial Páginas de Espuma, 2017.

- Peces-Barba, Gregorio. “La España civil”. Editorial Círculo de Lectores, 2005.

- Pla, Josep. “Història de la Segona República Espanyola”. Editorial Destino, 2020.

- Preston, Paul. “Un pueblo traicionado”. Editorial Debate, 2019.

- Preston, Paul. “Las tres Españas del 36”. Editorial Plaza y Janés, 1998